RoPE 旋转位置编码

LLaMA、GLM 模型采用。

线性变换与旋转矩阵

旋转矩阵是一类特殊的线性变换矩阵。

有一类特殊的线性变换,叫做正交变换(其对应的矩阵称为正交矩阵)。这类变换的一个核心特性就是保角性,即变换前后任意两个向量之间的夹角保持不变。最常见的例子就是旋转矩阵。同时大小保持不变。

绝大多数线性变换都不具备保角性。它们会拉伸、压缩、剪切空间,从而改变角度。

位置编码

Transformer Architecture: The Positional Encoding - Amirhossein Kazemnejad's Blog

这篇文章介绍了为什么需要位置编码:(9 封私信 / 75 条消息) 一文读懂Transformer模型的位置编码 - 知乎

主要原因: Transformer 模型本身不具备像 RNN 那样的学习词序信息的能力,需要主动将词序信息喂给模型。

简单想一想,很远之前的一个 the 和我们将要 decode 的这个 token 前面的一个 the 位置是不一样的,对于下一个 token 的贡献也不应该是一样的。但是如果我们不加入位置编码,这两个位置的 the 对于下一个 token 的 attention 值()是一样的,也就是我们需要投入相同的注意力,这是明显不合理的。

当然,没有像 RNN 一样的位置信息引入了另外一个好处,就是我们可以并行处理所有的 token,而 RNN 只能一个一个地处理,这极大地加快了 Transformer 结构的处理速度,是成也萧何,败也萧何。

简单想想:

我们能想出来两种方法:

- 让所有的 token 的位置编码等间距散落在 区间,有以下两个问题:

- 不同的句子长度,区间内每一个步长是不一样的;

- 1, 2, 3 这么一直排下去给每一个 token:

- 值可能会很大,对于神经网络学习很不利;

- 可能学习的时候长度比推理的长度短,导致没有学习到。

对编码的要求:

- 每一个位置有一个唯一编码;

- 两个位置之间的 step 应该是固定的,不应该和句子的长度有关;

- 能够泛化到更长的句子;

- 不能是随机的,必须是确定的。

初始的位置编码是如何实现的?

首先,这种编码不是单一的一个数值,而是包含句子中特定位置信息的 维向量(和词向量一个维度,这是为了方便后面直接加到词向量上面,让词向量也带上了位置信息)。

给定一个长度为 的输入 token 序列, 表示 token 在序列中的位置, 用来表示 这个位置的位置向量(p = position)。可见我们需要一个函数 来将位置映射到向量,定义如下:

其中:

注意 表示这个向量里面的第 个元素。分成了基数和偶数的情况。

这个公式我们可以不关注,我们只需要这个公式有下面的几个性质:

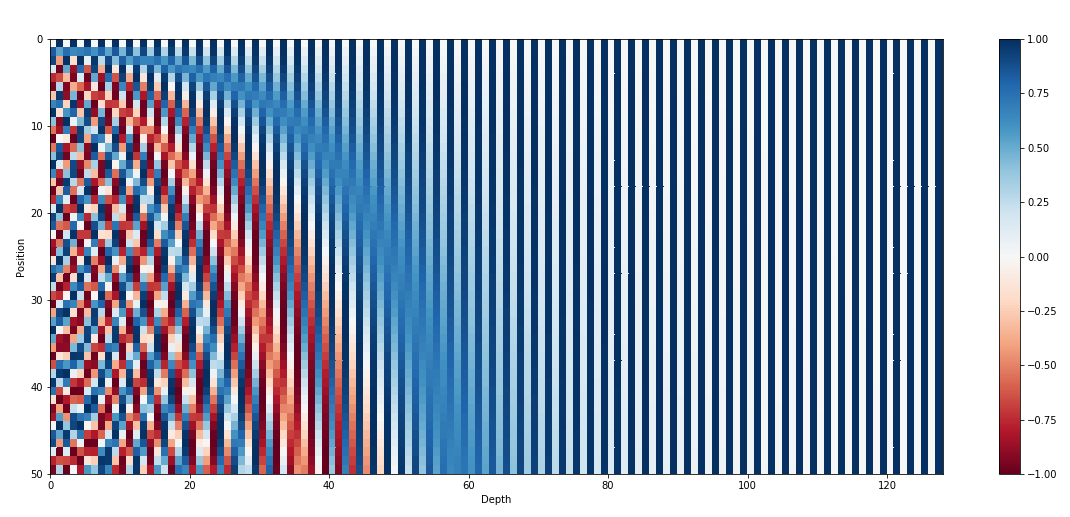

一、这个向量越靠后的元素值越固定,也就是越不会变:

用更加科学的话来说,就是越靠后的位置波长越长、频率越低,位置越靠前频率越高。

二、相对性。存在一个和 无关的线性变换,记为矩阵 ,能够满足:

这个矩阵是:

可以看仅仅和要变化的角度和位置向量中的位置有关系,和 token 位置没有关系:如果距离一定,那么 可以固定下来,那么这个仅仅和位置 有关系了;因此我们可以说每两个位置 的位置向量都变换了一个固定的角度。也就满足了我们上面的要求 2。

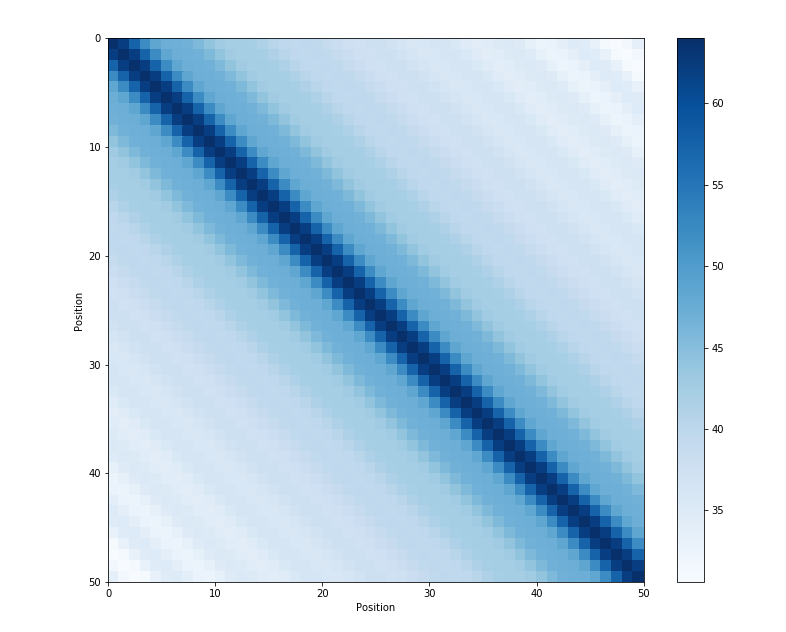

三、距离对称性:token 和 token 的距离 == token 到 token 的距离。

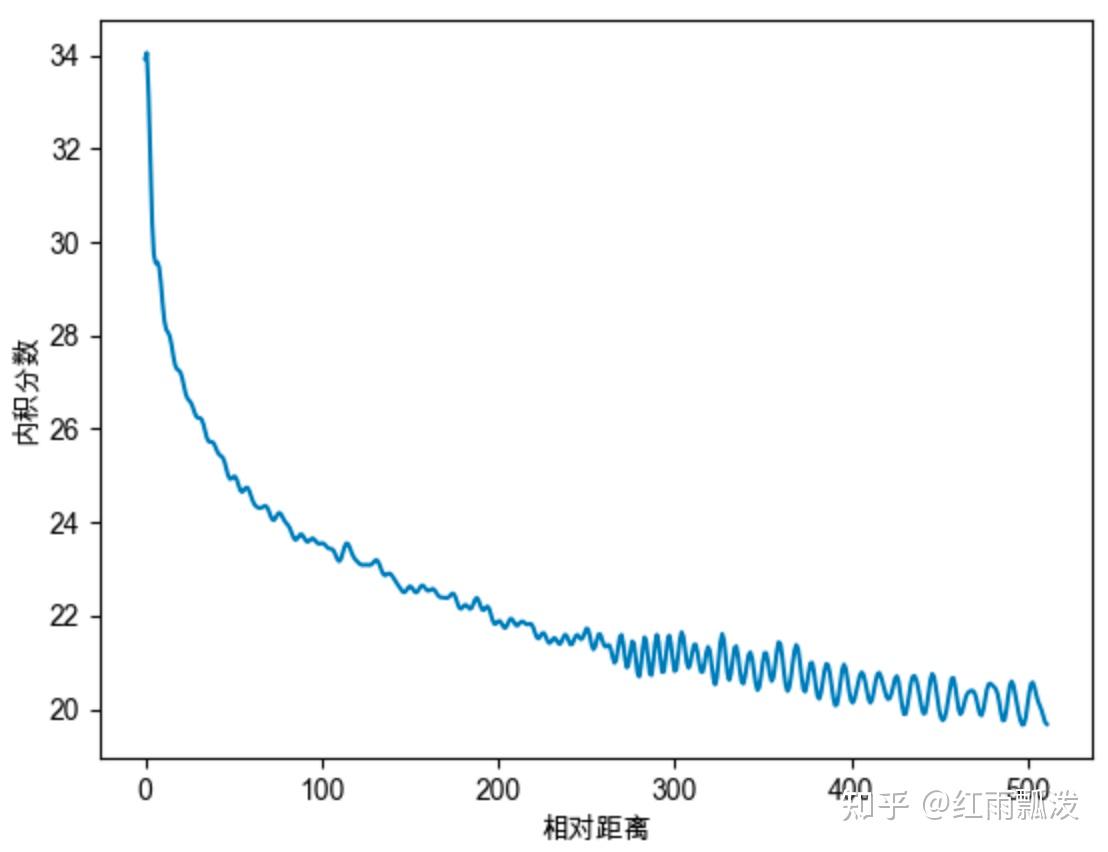

四、远程衰减性:距离越近,则他们的位置向量内积分数越高,反之则越低。不需要记住为什么远程衰减性为什么重要,只需要记住其和大模型的外推性有关系(也就是学的都是一定长度的 token,用的时候反而更长了)。

下面这个是位置向量的点乘,可见距离越远,越不相关,因为点乘值越小,也就越正交。

为什么不是直接 append 到 embedding 后面,而是直接加到词向量上?

一个可能的原因,这样更加节省参数量。

旋转位置编码 RoPE

加了位置信息的 token 的 和 为:, , 表示 token 位置,那么,我们希望 attention 信息中能有两个 token 之间的相对位置信息,即:

我们有一个参数和位置 有关的旋转矩阵 ,在我们的 token 嵌入向量转换成 , 向量之后,可以进一步给 加入位置信息。这个矩阵有以下性质(怎么推导暂时不表):

这个编码的好处是,对于位置信息的编码完全取决于 ,而不是取决于 或者是 的绝对值。也就是位置 0 到位置 1 与位置 50 到 51 的距离是一样的。 也有一个参数 ,可以用来调整每次旋转的角度的大小,这个其实不难想象。

在多维空间下,角度当然也是可以拆分的。

更详细的还是看这篇参考资料:(11 封私信 / 80 条消息) 图解RoPE旋转位置编码及其特性 - 知乎 只需要知道最后的计算方法是:

我们需要计算拿到的编码向量其实就是 向量和 向量。计算的时候使用 矩阵及改之后的 矩阵来分别乘以这两个向量并相加即可。

看一下实现吧:

# 这里实现了纯文本的和多模态的支持,取决于 Positions 这个向量的形状

# Query 和 key 的形状可以看出来,是 multihead attention

# Query 就是 Q 矩阵,key 就是 K 矩阵

@torch.compile(dynamic=True)

def forward(

self,

positions: torch.Tensor,

query: torch.Tensor,

key: torch.Tensor,

) -> Tuple[torch.Tensor, torch.Tensor]:

"""PyTorch-native implementation equivalent to forward().

Args:

positions:

[num_tokens,] (text only) or

[3, num_tokens] (T/H/W positions with multimodal inputs)

query: [num_tokens, num_heads * head_size]

key: [num_tokens, num_kv_heads * head_size]

"""

assert positions.ndim == 1 or positions.ndim == 2

num_tokens = positions.shape[-1]

#上面的 sin 和 cos 两个向量,因为仅仅和位置有关系,所以我们缓存起来

cos_sin = self.cos_sin_cache[positions]

#cos sin 分成两个 tensor

cos, sin = cos_sin.chunk(2, dim=-1)

#mrope,我们暂时先忽略这块

if positions.ndim == 2:

assert self.mrope_section

cos = torch.cat(

[m[i] for i, m in enumerate(cos.split(self.mrope_section, dim=-1))],

dim=-1,

)

sin = torch.cat(

[m[i] for i, m in enumerate(sin.split(self.mrope_section, dim=-1))],

dim=-1,

)

query_shape = query.shape

#head_size 表示每一个 head 的列数,把 Q 矩阵按照 MHA 的方式,也就是沿着列的维度进行拆分。

#按照 head_size 拆成 n 个 head。query 这个 tensor 从 2 维变成了 3 维。

query = query.view(num_tokens, -1, self.head_size)

#self.rotary_dim 是一个

query_rot = query[..., : self.rotary_dim]

query_pass = query[..., self.rotary_dim :]

#计算得到加入了 rotary_embedding 信息之后的 query

query_rot = _apply_rotary_emb(query_rot, cos, sin, self.is_neox_style)

#

query = torch.cat((query_rot, query_pass), dim=-1).reshape(query_shape)

key_shape = key.shape

key = key.view(num_tokens, -1, self.head_size)

key_rot = key[..., : self.rotary_dim]

key_pass = key[..., self.rotary_dim :]

key_rot = _apply_rotary_emb(key_rot, cos, sin, self.is_neox_style)

key = torch.cat((key_rot, key_pass), dim=-1).reshape(key_shape)

return query, key

def _apply_rotary_emb(

x: torch.Tensor,

cos: torch.Tensor,

sin: torch.Tensor,

is_neox_style: bool,

) -> torch.Tensor:

"""

Args:

x: [num_tokens, num_heads, head_size]

cos: [num_tokens, head_size // 2]

sin: [num_tokens, head_size // 2]

is_neox_style: Whether to use the Neox-style or GPT-J-style rotary

positional embeddings.

"""

#给倒数第二列加一个维度

#[num_tokens, 1, head_size // 2]

cos = cos.unsqueeze(-2).to(x.dtype)

#给倒数第二列加一个维度

#[num_tokens, 1, head_size // 2]

sin = sin.unsqueeze(-2).to(x.dtype)

if is_neox_style:

x1, x2 = torch.chunk(x, 2, dim=-1)

else:

#下面两行表示把 x 按照最后一列分成了两部分。

#表示在最后一维上,每隔 2 个取 1 个元素,从 索引 0 开始。

x1 = x[..., ::2]

#表示在最后一维上,从索引 1 开始,每隔 2 个取 1 个。

x2 = x[..., 1::2]

#非常好理解,看上面的最终的矩阵乘公式就行了。

o1 = x1 * cos - x2 * sin

o2 = x2 * cos + x1 * sin

if is_neox_style:

return torch.cat((o1, o2), dim=-1)

else:

#首先按元素堆叠,也就是把上面的计算结果聚合起来

#堆叠完之后是 [[1, 2], [3, 4]...] 的状态,因此需要 flatten 来展平

return torch.stack((o1, o2), dim=-1).flatten(-2)

一些思考:

- 当 固定后,两个编码向量仅仅和 也就是 token 的位置有关系。我们可以为每一个位置提前计算出来这两个向量,在每轮对话的时候复用这两个向量就好了。

- RoPE 相比于原来的编码(或者叫Sinusoidal 位置编码),区别在于 RoPE 不是直接计算一个向量加上原来的 embedding 向量上了。而是直接用一个函数来对 向量来计算 。

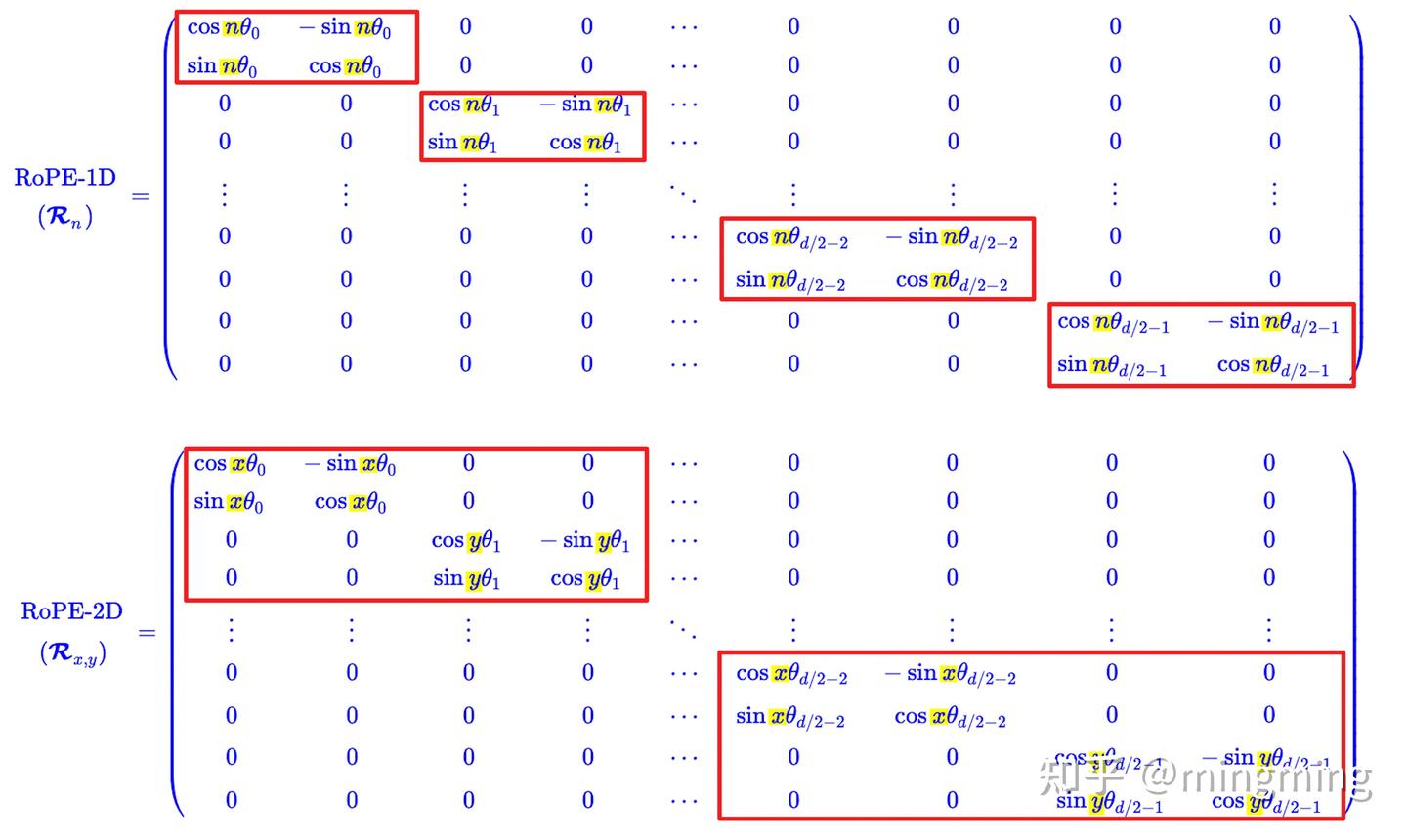

M-RoPE

多模态场景下的 RoPE。

M-ROPE 通过将原始旋转嵌入分解为代表时间、高度和宽度的三个部分,使得大规模语言模型能够同时捕捉和整合一维文本序列、二维视觉图像以及三维视频的位置信息。

- 文本使用了第一维,也就是时间,矩阵是两两一组,位置用 来表示;

- 图像使用了二三维,也就是高度和宽度,矩阵是四四一组,位置用 来表示;

- 视频使用了一二三维,也就是时间高度和宽度,矩阵是六六一组,位置用 来表示。

从计算上来说的区别:

注意下面公式每四行是一组: $$

\begin{array}{c} \left(\begin{array}{c}q_0 \ q_1 \ q_2 \ q_3 \ \vdots \ q_{d-4} \ q_{d-3} \ q_{d-2} \ q_{d-1}\end{array}\right) \otimes\left(\begin{array}{c} \cos x \theta_0 \ \cos x \theta_0 \ \cos y \theta_1 \ \cos y \theta_1 \ \vdots \ \cos x \theta_{d / 2-2} \ \cos x \theta_{d / 2-2} \ \cos y \theta_{d / 2-1} \ \cos y \theta_{d / 2-1}\end{array}\right)+\left(\begin{array}{c}-q_1 \ q_0 \ -q_3 \ q_2 \ \vdots \ -q_{d-3} \ q_{d-4} \ -q_{d-1} \ q_{d-2}\end{array}\right) \otimes\left(\begin{array}{c}\sin x \theta_0 \ \sin x \theta_0 \ \sin y \theta_1 \ \sin y \theta_1 \ \vdots \ \sin x \theta_{d / 2-2} \ \sin x \theta_{d / 2-2} \ \sin y \theta_{d / 2-1} \ \sin y \theta_{d / 2-1}\end{array}\right)\ \end{array}

$$ 单从计算上来说,并不会增加更多的计算量。$q$ 矩阵不用变,唯一需要变的就是 $cos$ 和 $sin$ 的这两个向量。

下面看 SGLang 里的代码:

# 这里实现了纯文本的和多模态的支持,取决于 Positions 这个向量的形状

# Query 和 key 的形状可以看出来,是 multihead attention

# Query 就是 Q 矩阵,key 就是 K 矩阵

@torch.compile(dynamic=True)

def forward(

self,

positions: torch.Tensor,

query: torch.Tensor,

key: torch.Tensor,

) -> Tuple[torch.Tensor, torch.Tensor]:

"""PyTorch-native implementation equivalent to forward().

Args:

positions:

[num_tokens,] (text only) or

[3, num_tokens] (T/H/W positions with multimodal inputs)

query: [num_tokens, num_heads * head_size]

key: [num_tokens, num_kv_heads * head_size]

"""

assert positions.ndim == 1 or positions.ndim == 2

num_tokens = positions.shape[-1]

#上面的 sin 和 cos 两个向量,因为仅仅和位置有关系,所以我们缓存起来

cos_sin = self.cos_sin_cache[positions]

#cos sin 分成两个 tensor

cos, sin = cos_sin.chunk(2, dim=-1)

#mrope

if positions.ndim == 2:

#这是一个

assert self.mrope_section

#根据 sections 计算上面的两个向量

cos = torch.cat(

[m[i] for i, m in enumerate(cos.split(self.mrope_section, dim=-1))],

dim=-1,

)

#根据 sections 计算上面的两个向量

sin = torch.cat(

[m[i] for i, m in enumerate(sin.split(self.mrope_section, dim=-1))],

dim=-1,

)

query_shape = query.shape

#head_size 表示每一个 head 的列数,把 Q 矩阵按照 MHA 的方式,也就是沿着列的维度进行拆分。

#按照 head_size 拆成 n 个 head。query 这个 tensor 从 2 维变成了 3 维。

query = query.view(num_tokens, -1, self.head_size)

#self.rotary_dim 是一个

query_rot = query[..., : self.rotary_dim]

query_pass = query[..., self.rotary_dim :]

#计算得到加入了 rotary_embedding 信息之后的 query

query_rot = _apply_rotary_emb(query_rot, cos, sin, self.is_neox_style)

#

query = torch.cat((query_rot, query_pass), dim=-1).reshape(query_shape)

key_shape = key.shape

key = key.view(num_tokens, -1, self.head_size)

key_rot = key[..., : self.rotary_dim]

key_pass = key[..., self.rotary_dim :]

key_rot = _apply_rotary_emb(key_rot, cos, sin, self.is_neox_style)

key = torch.cat((key_rot, key_pass), dim=-1).reshape(key_shape)

return query, key

def _apply_rotary_emb(

x: torch.Tensor,

cos: torch.Tensor,

sin: torch.Tensor,

is_neox_style: bool,

) -> torch.Tensor:

"""

Args:

x: [num_tokens, num_heads, head_size]

cos: [num_tokens, head_size // 2]

sin: [num_tokens, head_size // 2]

is_neox_style: Whether to use the Neox-style or GPT-J-style rotary

positional embeddings.

"""

#给倒数第二列加一个维度

#[num_tokens, 1, head_size // 2]

cos = cos.unsqueeze(-2).to(x.dtype)

#给倒数第二列加一个维度

#[num_tokens, 1, head_size // 2]

sin = sin.unsqueeze(-2).to(x.dtype)

if is_neox_style:

x1, x2 = torch.chunk(x, 2, dim=-1)

else:

#下面两行表示把 x 按照最后一列分成了两部分。

#表示在最后一维上,每隔 2 个取 1 个元素,从 索引 0 开始。

x1 = x[..., ::2]

#表示在最后一维上,从索引 1 开始,每隔 2 个取 1 个。

x2 = x[..., 1::2]

#非常好理解,看上面的最终的矩阵乘公式就行了。

o1 = x1 * cos - x2 * sin

o2 = x2 * cos + x1 * sin

if is_neox_style:

return torch.cat((o1, o2), dim=-1)

else:

#首先按元素堆叠,也就是把上面的计算结果聚合起来

#堆叠完之后是 [[1, 2], [3, 4]...] 的状态,因此需要 flatten 来展平

return torch.stack((o1, o2), dim=-1).flatten(-2)

参考资料: